Im Jahr 2025 wird in Deutschland wieder über Wohnungen gesprochen - aber nicht, weil zu viele gebaut werden, sondern weil viel zu wenig entstehen. Die Zahlen vom Statistischen Bundesamt sind klar: Im ersten Halbjahr 2025 wurden nur 110.000 Wohnungen genehmigt. Das klingt nach einem leichten Plus von 2,9 % gegenüber 2024. Doch hinter dieser Zahl verbirgt sich eine Krise. Dieser Wert ist der niedrigste für eine erste Jahreshälfte seit 2010. Und das, obwohl Deutschland nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) mindestens 400.000 neue Wohnungen pro Jahr braucht, um den Bedarf zu decken. Die Lücke ist gigantisch. Und sie wird größer, nicht kleiner.

Warum genehmigte Wohnungen nicht gleich gebaute Wohnungen sind

Eine Baugenehmigung ist kein Baubeginn. Sie ist nur der erste Schritt - und oft der längste. Die Zeit zwischen Genehmigung und Fertigstellung dauert im Durchschnitt 22,4 Monate für Einfamilienhäuser und fast drei Jahre für Mehrfamilienhäuser. Das bedeutet: Die 110.000 Wohnungen, die im ersten Halbjahr 2025 genehmigt wurden, werden erst Mitte bis Ende 2027 auf dem Markt sein. Bis dahin hat sich die Lage weiter verschärft.

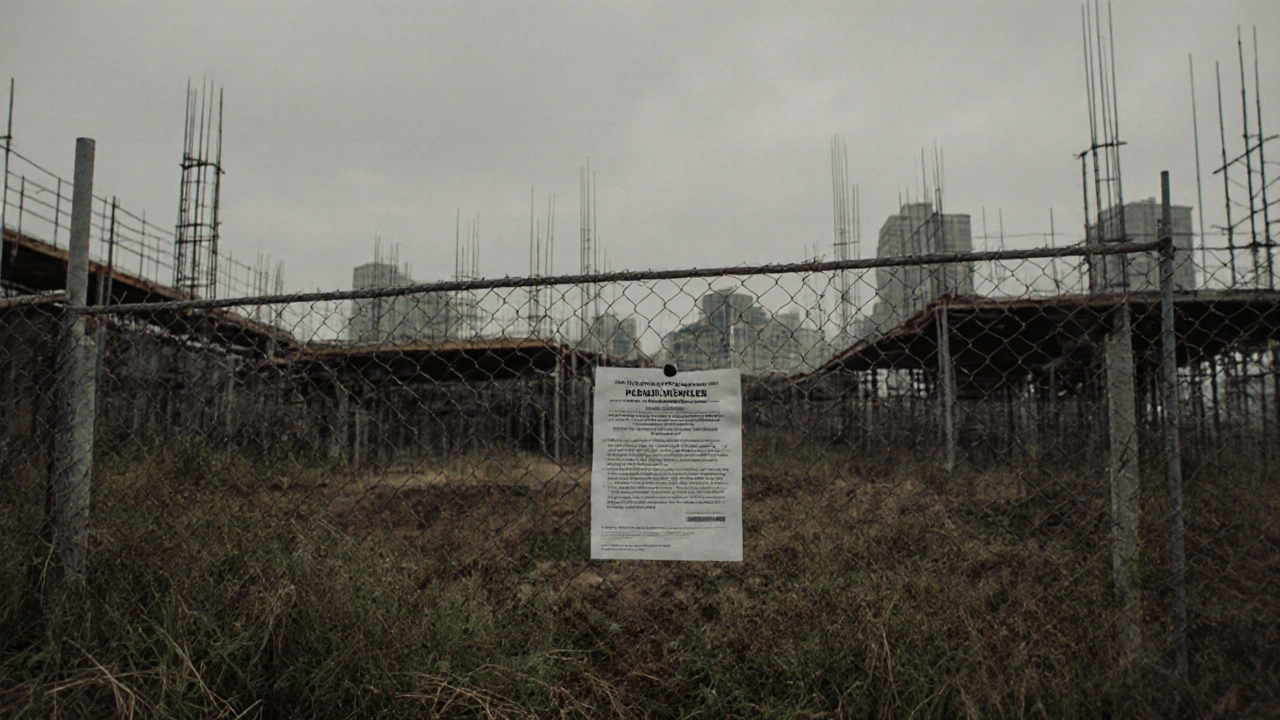

Und es gibt noch einen anderen Faktor: Der Bauüberhang. Ende 2024 waren 214.000 Wohnungen bereits genehmigt, aber noch nicht gebaut. Das ist ein riesiger Stau. Warum? Weil die Bauunternehmen nicht genug Personal haben, weil Materialien teuer sind, weil die Behörden langsam arbeiten. Die Genehmigungsverfahren sind ein Albtraum. Laut einer Umfrage des Zentralverbands des Deutschen Handwerks benötigen 68 % der Bauunternehmen mehr als sechs Monate für eine Genehmigung. In Berlin dauert es durchschnittlich 9,3 Monate. In München wurde ein Projekt mit 32 Wohnungen nach 14 Monaten noch immer nicht genehmigt - weil die Feuerwehr und das Umweltamt sich nicht einigen konnten.

Die falsche Priorität: Einfamilienhäuser statt Mietwohnungen

Die größte Verzerrung im System ist die Verteilung der Genehmigungen. Im ersten Halbjahr 2025 stiegen die Genehmigungen für Einfamilienhäuser um 14,1 %. Das klingt gut. Doch genau das ist das Problem. Einfamilienhäuser brauchen viel mehr Fläche, verbrauchen mehr Infrastruktur und liefern kaum Mietwohnungen. Und genau diese Mietwohnungen brauchen die Städte am dringendsten.

Die Mehrfamilienhäuser - die eigentlich die Lösung sein sollten - stagnieren. Im ersten Halbjahr 2025 stiegen die Genehmigungen für Mehrfamilienhäuser nur um 0,1 %. Das ist statistisch irrelevant. Ein einziger zusätzlicher Bauantrag. In den ersten acht Monaten des Jahres 2025 wurden 69.300 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern genehmigt. Das ist weniger als 2021, als noch 82.400 genehmigt wurden. Die Bertelsmann-Stiftung hat berechnet: 85 % der in Städten benötigten Wohnungen müssten in Mehrfamilienhäusern entstehen. Stattdessen bauen wir immer mehr Einfamilienhäuser - auf Kosten der Stadtentwicklung, der Klimaziele und der bezahlbaren Mieten.

Die Kosten explodieren - die Mieten nicht

Warum bauen Unternehmen nicht mehr? Weil es sich nicht mehr lohnt. Die Baukosten sind seit 2022 um 38 % gestiegen. Eine Quadratmeterwohnung kostet heute 2.553 € - vor drei Jahren waren es noch 1.850 €. Die Mieten sind dagegen nur um 18 % gestiegen. Das ist eine unlösbare Gleichung. Wer eine Wohnung baut, um sie zu vermieten, verliert Geld. Deshalb ziehen sich viele Bauträger zurück. Vor allem in ländlichen Regionen und bei Sozialwohnungen. Die Bundesregierung hat darauf mit einem Sozialwohnungsbau-Programm von 4,2 Milliarden Euro reagiert. Bis zu 120.000 € pro Wohnung werden subventioniert. Doch das reicht nicht. Die Subventionen decken nicht die gesamte Kostendifferenz. Und sie kommen zu spät.

Die Behörden sind der größte Engpass

Die Bauindustrie hat 2024 das "Bau-Turbo"-Programm mit der Bundesregierung vereinbart: Digitale Anträge, klare Fristen, ein Ansprechpartner. Klingt gut. Doch in nur 42 % der Kommunen ist es vollständig umgesetzt. In vielen Städten läuft alles noch per Post. Die Bauämter haben nicht genug Personal. 72 % der Bauunternehmen nennen fehlende Fachkräfte bei den Behörden als Hauptgrund für Verzögerungen. 58 % klagen über komplizierte Nachweise für den Klimaschutz. Die Vorschriften sind gut gemeint, aber schlecht umgesetzt. Ein Bauantrag muss heute fünf verschiedene Ämter passieren - jedes mit eigenen Regeln, eigenen Formularen, eigenen Fristen. Kein Wunder, dass Projekte liegenbleiben.

Was passiert, wenn nichts geändert wird?

Die Prognosen sind düster. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) warnt: Bis 2030 könnte Deutschland 1,5 Millionen Wohnungen unter dem benötigten Niveau haben. Das ist keine Zahl aus der Luft. Das ist eine Rechnung: 300.000 genehmigte Wohnungen pro Jahr versus 400.000 benötigte. Die Lücke wächst jedes Jahr um 100.000. Die Folgen? Mietpreise steigen weiter. Menschen verlassen Städte. Familien müssen immer weiter von ihren Arbeitsplätzen wegziehen. Sozialer Zusammenhalt bricht zusammen.

Die Bundesregierung plant für November 2025 eine Reform des Baugesetzbuchs - mit der Absenkung des KfW-75-Standards. Das soll die Baukosten senken. Aber ist das die Lösung? Ein niedrigerer Energiestandard bedeutet mehr CO₂-Ausstoß. Und es löst nicht das Problem der Verwaltung, der Fachkräfte oder der Flächenverknappung. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein.

Die Zukunft: Was wirklich helfen würde

Was braucht der Markt? Drei Dinge. Erstens: Mehr Fachkräfte. Die neue Zuwanderungsregelung für Bauarbeiter ab Januar 2026 ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber sie kommt zu spät. Zweitens: Digitale Behörden. Jede Kommune braucht ein einheitliches, digitales Bauantragsportal - mit automatischer Prüfung, klaren Fristen und einem einzigen Ansprechpartner. Drittens: Mehr Mehrfamilienhäuser. Die Förderung von Einfamilienhäusern muss endlich reduziert werden. Stattdessen müssen Städte Flächen für dichte, öffentlich verkehrsgerechte Quartiere bereitstellen. Und die Baukosten müssen für Mietwohnungen wieder rentabel werden - nicht durch Senkung von Standards, sondern durch echte Subventionen und bessere Planung.

Die Baugenehmigungen sind kein technisches Problem. Sie sind ein politisches. Wir bauen nicht zu wenig. Wir bauen falsch. Und wir lassen die Systeme im Stich, die eigentlich laufen müssten. Solange das so bleibt, wird die Wohnungsnot nicht verschwinden. Sie wird nur noch größer.

18 Kommentare

Lilli Koisser

Die Leute wollen Einfamilienhäuser, weil sie sich ein bisschen Grün und Privatsphäre leisten können - und das ist doch kein Verbrechen, oder? Aber ja, die Stadtentwicklung leidet, klar. Aber warum immer nur die Bauwirtschaft verantwortlich machen? Die Politik hat jahrelang Flächen verschenkt und dann gewundert, warum nichts mehr geht.

Und nein, mehr Bürokratie ist nicht die Lösung.

Kean Wong

Ich habe in Dublin gewohnt. Da wurde in drei Jahren 120.000 Wohnungen gebaut - mit 5 Millionen Einwohnern. Wir haben 83 Millionen und bauen 110.000 Genehmigungen in sechs Monaten? Das ist kein Marktversagen. Das ist ein politischer Zusammenbruch.

Und die Feuerwehr in München, die sich nicht einigen kann? Das ist nicht ein Fehler - das ist ein System.

Markus Sowada

Es ist doch unbestreitbar: Die Genehmigungsverfahren sind ein juristisches Chaos. Es gibt über 120 verschiedene Vorschriften, die je nach Bundesland, Stadt, Bezirk, und sogar Straßenseite unterschiedlich ausgelegt werden. Und das, obwohl das Baugesetzbuch einheitlich ist.

Die Digitalisierung? Ein Witz. Die meisten Ämter arbeiten noch mit Word-Dokumenten und Faxgeräten - und erwarten, dass Bauunternehmen mit 200 Seiten Antragsunterlagen umgehen können.

Und dann wundern sie sich, dass alles verzögert wird?!

Uwe Karstädt

Ich glaube fest daran, dass wir das schaffen können! 🌱

Wir haben die Technik, die Expertise, die Menschen - es fehlt nur der Mut, endlich die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Die Bauarbeiter, die jetzt aus Polen, der Ukraine oder Indien kommen, sind die Helden dieser Geschichte.

Und wenn wir endlich die Behörden digitalisieren, dann wird sich alles ändern - versprochen! 💪

Max Crane

Die Zahlen sind unmissverständlich: Die Nachfrage übersteigt das Angebot um ein Vielfaches. Eine strukturelle Reform des Baurechts ist nicht nur wünschenswert, sie ist zwingend erforderlich.

Die Subventionierung von Einfamilienhäusern muss beendet werden, da sie eine ineffiziente Landnutzung fördert.

Die Verwaltung muss personell und technisch aufgerüstet werden.

Die Energienormen dürfen nicht als Ausrede für Untätigkeit missbraucht werden.

Susanne Mildau

Ich hab letztes Jahr einen Antrag gestellt... drei Jahre später... noch immer kein Baubeginn...

Und jetzt kommt die Regierung mit 'Bau-Turbo'... als ob das was ändert...

Ich hab Angst... ich hab wirklich Angst, dass ich nie mehr eine Wohnung kriege...

und meine Kinder werden auch nicht mehr in der Stadt wohnen können...

warum macht das niemand? WARUM?!

Mary Maus

Wir bauen nicht zu wenig. Wir bauen falsch.

Und wir verkaufen das als Notwendigkeit.

Der Kapitalismus braucht keine Wohnungen. Er braucht Profit.

Und der Profit liegt nicht in Mietwohnungen.

Er liegt in Villen, Ferienwohnungen, Airbnb-Monopolen.

Die Politik ist nur der Handlanger.

Kein Wunder, dass die Leute wegziehen.

Gisela Beck

Die Regierung hat das alles geplant... die Wohnungsnot ist ein Tool... um die Leute zu kontrollieren...

Wenn du keine Wohnung hast, bist du abhängig...

und wenn du abhängig bist... kannst du nicht protestieren...

und die Feuerwehr in München? Die arbeitet mit dem BND zusammen... die prüfen nicht die Brandschutzregeln... sie prüfen deine politischen Ansichten...

du glaubst nicht? Frag mal einen Bauarbeiter aus Osnabrück... er wird dir erzählen...

was wirklich hinter den Genehmigungsformularen steckt...

Stephan Aspi

Mal ganz konkret: Die 110.000 Genehmigungen sind kein Indikator für Bauleistung, sondern für Bürokratieeffizienz - oder vielmehr deren Fehlen.

Die tatsächliche Bauleistung liegt bei 60.000 bis 70.000 pro Jahr - und das ist nur, weil einige Projekte über das Genehmigungsverfahren hinaus in die Bauphase gelangen, ohne dass sie jemals offiziell als genehmigt gelten.

Das ist ein schwarzes Loch.

Die Statistik ist ein Fälschungsmanöver.

Die 214.000 Wohnungen im Bauüberhang? Die meisten sind Projekte, die nie wirklich realisierbar waren - sie wurden nur beantragt, um Fördermittel zu sichern.

Und jetzt werden sie als Erfolg verkauft.

Das ist nicht nur korrupt - das ist systematisch manipulativ.

Die Politik versteht nicht, dass sie hier nicht nur baut - sie baut eine Lüge.

Liam Brophy

Ich bin Ire und hab in Berlin gewohnt... die Leute hier sind so friedlich... aber das System? Es ist wie ein altes Auto mit kaputtem Motor - aber alle reden nur über den Lack.

Wir brauchen mehr Mut. Nicht mehr Regeln.

Mehr Vertrauen in die Leute, die bauen.

Mehr Vertrauen in die Städte.

Mehr Vertrauen in die Zukunft.

Es ist nicht unmöglich. Es ist nur schwer. Und schwer ist nicht gleich unmöglich.

Christian Vester

Die KfW-75-Senkung ist keine Lösung - aber sie ist ein Symbol.

Die wirkliche Lösung ist die Abschaffung des KfW-Systems als Ganzes.

Warum muss ein Bauherr mit einem staatlichen Standard kämpfen, der 2005 entwickelt wurde?

Die Märkte ändern sich. Die Technologien ändern sich.

Warum nicht einfach den Energiebedarf messen - und dann den Bauherrn frei entscheiden lassen?

Statt zu diktieren - kooperieren.

Das ist der Unterschied zwischen Kontrolle und Verantwortung.

Hans Dybka

Es ist bemerkenswert, wie wenig die öffentliche Debatte über die tiefere strukturelle Krise der urbanen Governance nachdenkt.

Die institutionelle Fragmentierung, die sich aus der föderalen Ordnung ergibt, führt zu einer kognitiven Überlastung der Akteure - sowohl in der Verwaltung als auch in der Wirtschaft.

Die fehlende Interoperabilität zwischen den Behörden ist kein technisches, sondern ein epistemologisches Problem: Wir haben keine gemeinsame Sprache mehr, um über Raum, Zeit und Ressourcen zu kommunizieren.

Die Baugenehmigung ist nicht länger ein rechtlicher Akt - sie ist ein metaphysischer Akt der Anerkennung.

Und wenn wir diese Ebene nicht erkennen, dann wird jede Reform nur eine weitere Illusion bleiben.

lothar menev

Ich hab neulich nen Bagger gesehen. Der hat 3 Tage gebraucht, um 20 Quadratmeter zu graben.

Und das war in einem Dorf.

Kein Wunder, dass die Wohnungen fehlen.

Die Leute sind nicht faul. Die Systeme sind kaputt.

Lars Nielson

Ein guter Beitrag, der die komplexen Zusammenhänge klar darstellt.

Es ist wichtig, dass wir nicht nur die Symptome behandeln, sondern die Ursachen angehen.

Die digitale Transformation der Verwaltung ist nicht optional - sie ist eine gesellschaftliche Notwendigkeit.

Die Förderung von Mehrfamilienhäusern muss mit einer klaren strategischen Vision verbunden werden, die soziale, ökologische und wirtschaftliche Ziele integriert.

Ein kooperativer Ansatz zwischen Kommunen, Wirtschaft und Bürgern ist der einzige Weg nach vorne.

Janne Jääskeläinen

ich hab gestern mit meiner mami geredet... sie hat 2018 nen antrag gestellt... und jetzt... jetzt ist sie krank... und der antrag... der liegt noch immer...

und ich... ich hab keine kinder... weil ich keine wohnung hab...

und die regierung... die redet von zukunft...

aber unsere zukunft... die ist schon vorbei...

warum... warum macht das niemand...

ich hab so viel weh...

und keiner hört...

Øystein Vereide

In Norwegen haben wir ähnliche Herausforderungen - aber wir haben einen anderen Ansatz: Die Kommunen haben die Verantwortung, und die Bundesregierung stellt nur Rahmenbedingungen bereit.

Wir haben ein zentrales digitales Portal, das alle Behörden verbindet.

Die Bauanträge werden automatisch auf Vollständigkeit geprüft.

Wenn etwas fehlt, wird es direkt angezeigt - nicht per Post, nicht per Fax, nicht per E-Mail mit 17 Anhängen.

Und wir haben eine klare Priorisierung: Sozialer Wohnraum hat Vorrang.

Es ist nicht perfekt - aber es funktioniert.

Und das ist der Punkt: Wir haben uns entschieden, es zu lösen.

Warum nicht hier?

Simon Reinersmann

Ich hab mal einen Bauantrag ausgefüllt.

Es war 2021.

Ich hab nie was gehört.

Ich hab aufgehört zu hoffen.

Uwe Karstädt

Vielen Dank, @lothar menev - dein Kommentar hat mich berührt.

Es ist nicht nur über Zahlen. Es ist über Menschen.

Und wir dürfen nicht vergessen, dass hinter jeder Wohnung ein Mensch steht - der hofft, der arbeitet, der liebt.

Lasst uns das nicht vergessen. 💙