Beim Hausbau oder der Erweiterung eines Bestandsgebäudes ist eine der häufigsten Ursachen für teure Baustopps und Nachbarstreitigkeiten nicht die falsche Dachform, nicht das ungeeignete Material - sondern ein zu kleiner Abstandsflächen-Abstand zur Grundstücksgrenze. Viele Bauherren denken, sie könnten die Vorgaben grob abschätzen. Das ist ein fataler Fehler. In Deutschland regeln die 16 Landesbauordnungen genau, wie viel Freiraum du zwischen deinem Haus und dem Nachbargrundstück lassen musst. Und diese Vorgaben variieren stark - von Bundesland zu Bundesland, von Hanglage zu Flachland, von Flachdach bis zum Satteldach.

Was ist eine Abstandsfläche und warum gibt es sie?

Abstandsflächen sind gesetzlich vorgeschriebene Freiräume zwischen deinem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dienen nicht nur dem Schutz der Privatsphäre, sondern vor allem der Sicherstellung von Tageslicht, Luftzirkulation und Brandschutz. Diese Regelungen haben ihre Wurzeln im Preußischen Landrecht von 1794 - und sind heute in den jeweiligen Landesbauordnungen verankert. Die Abstandsfläche zählt nicht zur bebauten Fläche deines Grundstücks. Das bedeutet: Je größer die Abstandsflächen, desto weniger Fläche bleibt dir für das eigentliche Gebäude übrig. Ein Fehler hier kann dir nicht nur Nachbarn auf den Hals holen - er kann auch deine Baugenehmigung gefährden.

Die Standardformel: So berechnest du die Abstandsfläche

Die Grundformel zur Berechnung der Abstandsfläche ist in allen Bundesländern gleich - aber die Werte dazwischen nicht. Sie lautet:

TA = F × (H + FD × HD)

- TA = Tiefe der Abstandsfläche in Metern

- F = Faktor des Bundeslandes (zwischen 0,25 und 1,0)

- H = Gebäudehöhe bis zur Dachhaut in Metern

- FD = Dachneigungsfaktor (0,33 bei flachen Dächern, 1,0 bei steilen Dächern)

- HD = Höhe des Dachaufbaus (z. B. Dachstuhl, Dachziegel) in Metern

Die Gebäudehöhe H wird nicht von der Straße aus gemessen, sondern von der natürlichen Geländeoberfläche - also der unveränderten Erdoberfläche, wie sie vor dem Bau da war. Viele Bauherren machen den Fehler, die Geländehöhe nach der Aushub- und Erdarbeiten zu messen. Das ist falsch. Laut Brandenburger Bauordnung (BbgBO §6(4)) ist nur die natürliche Geländeoberfläche maßgeblich. Wer das ignoriert, rechnet mit zu geringen Abständen - und riskiert einen Baustopp.

Die Bundesländer im Vergleich: Faktor F macht den Unterschied

Der entscheidende Faktor ist F - der landesspezifische Abstandsbeiwert. Hier liegt der größte Unterschied:

| Bundesland | Faktor F | Mindestabstand |

|---|---|---|

| Bayern | 1,0 | - |

| Nordrhein-Westfalen | 0,8 | - |

| Brandenburg, Berlin, Sachsen | 0,4 | - |

| Niedersachsen | 0,5 | - |

| Thüringen | 0,4 | 3,0 Meter (Pflichtmindestwert) |

| Hamburg | 0,4 | - |

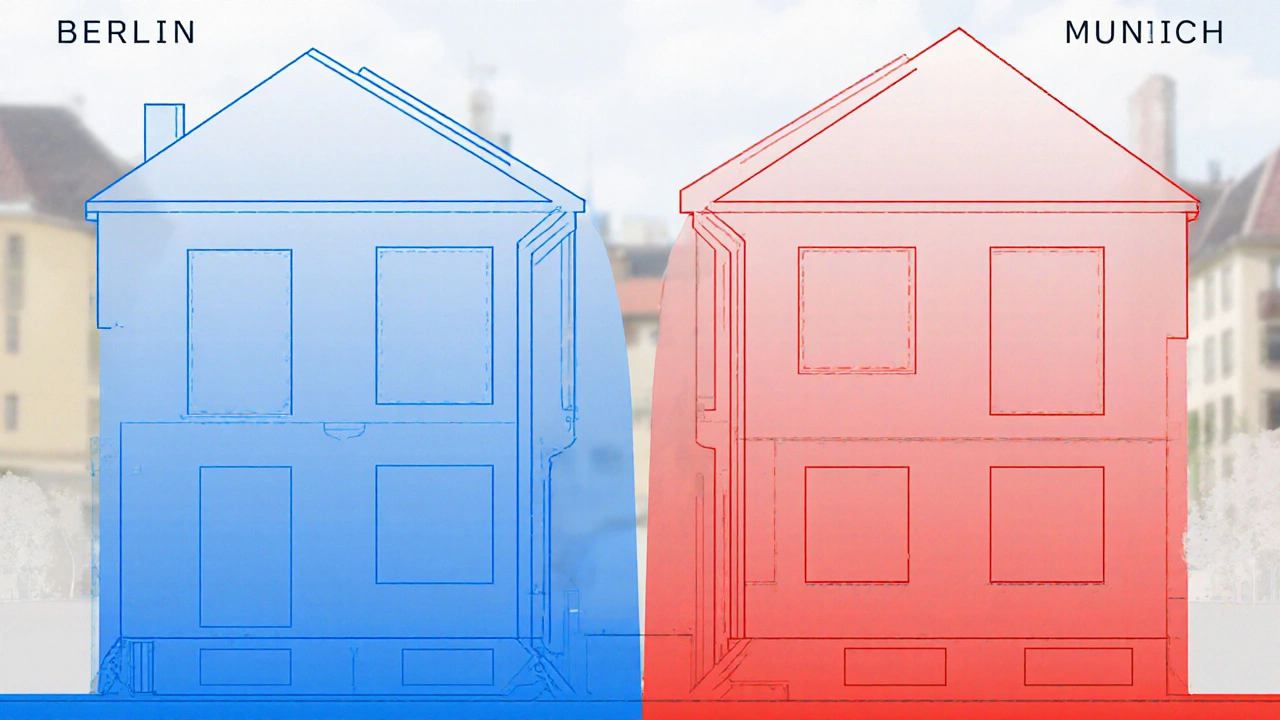

Ein Einfamilienhaus mit 8 Metern Höhe und Flachdach (HD = 0, FD = 0,33) braucht in München: 1,0 × (8 + 0,33 × 0) = 8 Meter Abstand. In Berlin dagegen: 0,4 × 8 = 3,2 Meter. Das ist eine Differenz von 4,8 Metern - fast die Breite eines kompletten Wohnzimmers. Laut einer Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) von 2022 benötigen Bauherren in Bayern durchschnittlich 18 % mehr Grundstücksfläche für denselben Hausentwurf als in Berlin oder Brandenburg.

Dachneigung: Warum ein steiles Dach mehr Abstand verlangt

Ein Flachdach ist einfach: HD = 0, FD = 0,33. Ein Satteldach mit 45 Grad Neigung? Hier wird’s komplexer. Laut Bayerischer Bauordnung (Art. 6 BayBO) wird bei Dachneigungen über 70 Grad die gesamte Dachhöhe zur Gebäudehöhe addiert - also F × (H + HD). Bei Dächern unter 70 Grad gilt nur ein Drittel der Dachhöhe als relevant. Ein Haus mit 7 Metern Wandhöhe und 2 Metern Dachaufbau (z. B. Holzständer, Ziegel) bei 50 Grad Neigung: TA = 0,4 × (7 + 0,33 × 2) = 0,4 × 7,66 = 3,06 Meter. Hättest du das Dach mit 80 Grad geneigt, wären es 0,4 × (7 + 2) = 3,6 Meter - also 20 % mehr Abstand.

Das ist kein Detail - das ist ein Kostenfaktor. Wer ein steileres Dach plant, um mehr Dachgeschossfläche zu gewinnen, muss damit rechnen, dass das Haus weiter von der Grundstücksgrenze zurückweichen muss. Das kann die gesamte Raumaufteilung verändern.

Praktische Beispiele aus der Realität

Beispiel 1: Bungalow in NRW

Ein Bauherr plant einen Bungalow mit 3,2 Metern Wandhöhe und Flachdach in einem Vorort von Köln. Faktor F = 0,8. Berechnung: 0,8 × 3,2 = 2,56 Meter. Die Gemeinde verlangt aber 2,1 Meter - weil das Grundstück auf einem leichten Hang liegt. Warum? Weil bei Geländeneigungen über 15 Grad die Abstandsfläche nicht senkrecht, sondern entlang der Hangneigung gemessen wird. Das erhöht die effektive Tiefe um bis zu 28 %. Der Bauherr musste seine Dachkonstruktion um 14.300 Euro teurer gestalten, um die Abstandsfläche einzuhalten.

Beispiel 2: Sanierung in Dresden

Ein Haus aus den 1970er Jahren in Dresden soll um ein Geschoss erweitert werden. Die bestehende Wandhöhe beträgt 6,5 Meter. Die neue Dachhöhe mit Dachgaube: 8,2 Meter. Faktor F = 0,4. Berechnung: 0,4 × 8,2 = 3,28 Meter. Der Nachbar hat bereits eine Terrasse mit 3,1 Meter Abstand gebaut. Der Bauherr entscheidet sich bewusst für 3,8 Meter - 15 % mehr als berechnet. Warum? Weil er weiß, dass Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) bis 25 cm Dicke nicht in die Berechnung einfließen. Wenn er später die Fassade sanieren will, könnte die Dämmung das Haus nach außen verschieben - und den Abstand unterschreiten. Mit der zusätzlichen Sicherheitsmarge vermeidet er späteren Ärger.

Die häufigsten Fehler - und wie du sie vermeidest

Die meisten Fehler passieren nicht durch Unwissen, sondern durch falsche Messmethoden:

- Fehler 1: Die Geländehöhe wird vom Straßenniveau aus gemessen - statt von der natürlichen Geländeoberfläche. (41 % der beanstandeten Baugenehmigungen 2021)

- Fehler 2: Dachgauben, Schornsteine oder Balkone werden als Teil der Gebäudehöhe ignoriert - sie zählen mit!

- Fehler 3: Der Faktor F wird falsch angenommen. Wer in Berlin baut, nimmt oft den Faktor von Bayern - und rechnet zu viel Abstand ein. Oder umgekehrt.

- Fehler 4: Keine Sicherheitsmarge eingeplant. Experten wie Buedenbender Hausbau empfehlen 10-15 % mehr Abstand als berechnet - besonders bei Nachbarn mit hoher Sensibilität.

Ein Fehler führt in 63 % der Fälle zu einem Abbruch - mit durchschnittlichen Kosten von 38.500 Euro, wie eine Analyse des Deutschen Architekten- und Ingenieurvereins (DAIV) zeigt. Das ist kein Risiko, das man eingehen sollte.

Tools und digitale Hilfe: Online-Rechner und Software

Wer die Formel nicht von Hand rechnen will, hat heute mehrere digitale Optionen:

- McMakler.de: Kostenloser Online-Rechner mit bundesländerspezifischer Datenbank. 287.400 Nutzer monatlich - einfach, schnell, aktuell.

- BauCheck Professional: Kostenpflichtige Software (299 Euro/Jahr) mit 3D-Schattenwurf-Analyse. Ideal für Architekten und komplexe Bauvorhaben.

- Digitaler Nivellierer: Für präzise Geländehöhenmessung - z. B. Leica DNA03 (ab 5.800 Euro) oder professionelle Vermessung (ca. 450 Euro).

Laut einer Studie der RWTH Aachen nutzen 68 % der Architekturbüros solche Tools - und reduzieren ihre Fehlerquote um 42 %. In Zukunft wird die Abstandsflächenberechnung in die digitale Bauakte integriert sein - ab 2025 bundesweit verpflichtend.

Ausblick: Was sich 2025 ändern wird

Die Bundesländer sind nicht einig - aber es bewegt sich. Die Bauministerkonferenz hat im September 2023 beschlossen: Ab 2025 gilt ein bundeseinheitlicher Mindestfaktor von 0,35. Das bedeutet: Selbst in Bayern, wo bisher F = 1,0 galt, darf der Abstand nicht unter 0,35 × Gebäudehöhe sinken. Gleichzeitig wird die Ausnahme für kleine Gemeinden (unter 250.000 Einwohner) abgeschafft - was ländliche Regionen härter trifft. Prof. Dr. Anja Weber von der Universität Karlsruhe prognostiziert bis 2030 eine weitere Verschärfung der Abstandsregeln um 15-20 %, um Wohnqualität zu erhöhen. Gleichzeitig sagt Bundesbauministerin Klara Geywitz, dass eine Überprüfung der Abstände im Hinblick auf den dringenden Wohnraumbedarf unumgänglich sei. Das bedeutet: Die Regeln könnten sich in beide Richtungen bewegen - je nach Region und politischem Klima. Was bleibt, ist die Notwendigkeit: Informiere dich immer aktuell - und verlasse dich nicht auf alte Erfahrungen.

Wie messe ich die Gebäudehöhe richtig?

Die Gebäudehöhe wird von der natürlichen Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut gemessen - nicht von der Straße, nicht vom fertigen Boden. Nutze ein Nivelliergerät oder beauftrage einen Vermesser. Die natürliche Geländeoberfläche ist die Erdoberfläche, wie sie vor den Aushubarbeiten existierte.

Gelten Abstandsflächen auch für Garagen und Carports?

Ja, wenn sie eine Grundfläche von mehr als 30 Quadratmetern haben und eine Höhe von über 3 Metern. Kleine Carports unter 3 Metern Höhe und 30 m² Fläche sind oft befreit - aber das variiert je nach Bundesland. Prüfe immer deine lokale Bauordnung.

Was passiert, wenn ich zu nah am Nachbarn baue?

Der Nachbar kann eine Unterlassungsklage einreichen. Die Folge: Du musst das Gebäude teilweise oder vollständig abbrechen. Die Kosten liegen durchschnittlich bei 38.500 Euro pro Fall. Selbst wenn du die Baugenehmigung hast, kann der Nachbar innerhalb von drei Jahren nach Fertigstellung rechtlich vorgehen - die Genehmigung schützt dich nicht vor Nachbarrechten.

Kann ich die Abstandsfläche mit einem Zaun oder einer Hecke schließen?

Nein. Die Abstandsfläche muss frei von Bauwerken, Zäunen, Hecken oder anderen festen Strukturen bleiben. Sie dient dem Licht- und Luftzug. Selbst eine 1,50 Meter hohe Hecke darf nicht in die Abstandsfläche hineinragen. Sonst gilt sie als Verletzung der Bauordnung.

Wie hoch ist die Sicherheitsmarge, die ich einplanen sollte?

Experten empfehlen 10-15 % mehr Abstand als die berechnete Mindesttiefe. Besonders wenn du mit Nachbarn in enger Nachbarschaft baust oder auf unebenem Gelände. Das kostet etwas mehr Grundfläche - spart aber Tausende Euro an Rechtskosten und Verzögerungen.

Was du jetzt tun solltest

Wenn du planst, ein Haus zu bauen, zu erweitern oder zu sanieren: Hole dir die aktuelle Landesbauordnung deines Bundeslandes - nicht die von 2018, nicht die von 2020, sondern die vom Januar 2025. Nutze einen verlässlichen Online-Rechner wie McMakler.de und gib die genauen Daten ein: Gebäudehöhe, Dachform, Geländeneigung. Plane 10-15 % mehr Abstand ein. Sprich früh mit deinem Architekten oder Bauamt - nicht erst, wenn die Fundamente gegossen sind. Die Abstandsflächen sind kein Hindernis - sie sind der Rahmen, in dem du dein Haus sicher und friedlich bauen kannst.

12 Kommentare

Gisela De Leon

Das ist wieder typisch deutsch: 16 verschiedene Regeln für dasselbe Ding. Wer baut, soll sich doch einfach an die EU-Normen halten, statt jeden Cent in Bürokratie zu stecken.

Johannes Frotscher

Endlich mal ein Artikel, der nicht nur die Formel zeigt, sondern auch erklärt, WARUM sie so kompliziert ist 😊

Ich hab’s mit McMakler gerechnet – 3,7m Abstand für mein Satteldach in Hessen. Und ja, ich hab 15% mehr eingepackt. Besser sicher als später den Dachstuhl abreißen müssen 🛠️

M Hirsch

Die Erwähnung der natürlichen Geländeoberfläche ist Gold wert. Ich hab’s auch erst nach drei Terminen beim Bauamt kapiert. Vorher dachte ich, der Boden, den der Bagger aufgehäuft hat, wäre das Maß. 🤦♂️

Kein Wunder, dass so viele Baustopps passieren. Aber danke für die klare Aufklärung – das spart Leuten echt Geld.

Niamh Allen

Es ist einfach unmöglich, dass ein Land mit einer solchen historischen Baukultur wie Deutschland noch immer keine einheitliche Regelung hat. Die Fragmentierung der Bauordnungen ist ein kulturelles Versagen, das die soziale Kohäsion untergräbt. Jeder, der in Bayern baut, sollte sich schämen, dass er nicht in Berlin lebt – dort ist man wenigstens vernünftig. Und wer den Faktor F falsch interpretiert, sollte nicht mal einen Schreibtisch bauen dürfen. Diese Unkenntnis ist nicht nur fahrlässig – sie ist eine Bedrohung für die städtebauliche Integrität. Die BBSR-Studie von 2022 zeigt es: Es geht nicht um Quadratmeter, es geht um den Erhalt der urbanen Ordnung als moralische Pflicht.

Manuel Kurzbauer

Interessant, wie die Abstandsflächen so etwas wie einen sozialen Raum schaffen – nicht nur physisch, sondern auch symbolisch. Die 8 Meter in Bayern sind nicht nur Gesetz, sie sind eine Art ritueller Abstand zwischen Nachbarn. Ein Zeichen von Respekt. In Berlin hingegen… na ja, da wird’s eng. Vielleicht ist das der Grund, warum wir hier so viel offener miteinander umgehen? Die Architektur formt die Gesellschaft – und umgekehrt.

Björn Ackermann

Die Formel TA = F × (H + FD × HD) ist korrekt, aber die Darstellung in diesem Artikel ist unprofessionell. Keine Quellenangabe für die Faktoren, keine Fußnoten, keine Verweise auf die aktuelle Fassung der Landesbauordnungen. Wer diese Berechnung in einem Gutachten verwendet, riskiert eine Haftungsklage. Zudem: Die Angabe „HD = 0“ bei Flachdächern ist irreführend – es muss mindestens 0,2 m für Dachabdichtung und Drainage angesetzt werden. Wer das ignoriert, handelt fahrlässig. Dieser Artikel ist eine Gefahr für die Baukultur.

jens lozano

Also ich hab’s jetzt einfach gemacht: Bauamt angerufen, gesagt „ich will nicht sterben, weil mein Nachbar einen Anwalt hat“ – und dann 15 % mehr Abstand gebaut. Warum? Weil ich lieber 5000 € mehr in die Fundamente stecke als 38k in nen Richter. Und nein, ich hab kein Architekturstudium – aber ich hab nen Kühlschrank, der mehr Regeln hat als mein Haus. 🤷♂️

Mylander Plattner

Der Begriff „natürliche Geländeoberfläche“ wird im gesamten Text ungenau verwendet. Gemäß §6(4) BbgBO ist nicht die „unerhobene“ Erdoberfläche maßgeblich, sondern die „ursprüngliche, unveränderte Geländehöhe vor Beginn der Baumaßnahme“. Die Formulierung „wie sie vor dem Bau da war“ ist semantisch unpräzise und führt zu Fehlinterpretationen. Zudem: Die Dachneigungsfaktoren sind in der Bayerischen Bauordnung nicht mit „0,33“ definiert, sondern mit „0,35“ für Dachneigungen bis 30°. Diese Fehler sind nicht tolerierbar in einem technischen Kontext.

Tobias Bordenca

Nein, nein, nein… das ist alles falsch! In der Schweiz ist es anders – da zählt die Dachhöhe nur bis zur Firstlinie, nicht bis zur Dachhaut! Und wer in Österreich baut, muss den Windlastfaktor mit einrechnen – das hat hier keiner erwähnt! Und außerdem: Die 10-15% Sicherheitsmarge? Das ist doch ein Alibi für schlechte Planung! Man sollte doch genau rechnen – nicht „ein bisschen mehr“! Und wer McMakler nutzt, hat ja schon verloren – da ist die Datenbank nie aktuell! Ich hab die Bauordnung von 2025 aus dem Amtsblatt gescannt – und da steht was anderes! 😤

Nadine Jocaitis

Vielen Dank für diesen klaren, ruhigen Überblick. Ich hab gerade mein Grundstück vermessen und war am Verzweifeln – aber jetzt hab ich’s verstanden. Und ja, ich hab 12 % mehr Abstand eingeplant. Nicht aus Angst, sondern weil ich meinen Nachbarn respektiere. Und das ist doch das Wichtigste, oder?

Nadja Senoucci

Die Geländehöhe ist das Wichtigste. Ich hab’s auch erst nach 3 Versuchen kapiert. Kein Bagger, kein Straßenniveau. Nur die ursprüngliche Erde. Einfach so.

Johannes Frotscher

Ich hab’s auch so gemacht – 15% mehr Abstand. Und weißt du was? Mein Nachbar hat mir sogar Kaffee gebracht 😊

Kein Streit, kein Brief vom Amt. Einfach nur ein freundlicher Mensch, der auch mal was braucht, das nicht aus einer Formel kommt.